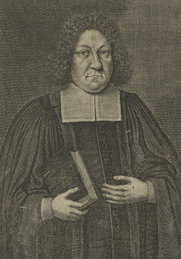

Paul Stockmann

Paulus oder Paul Stockmann ist einer der wenigen lokalen Zeitzeugen, welche von den Ereignissen um den 06. November 1632 aufgrund seiner Schriftkenntnisse berichten konnten. Andere Zeugnisse stammen insbesondere aus den Reihen der beiden feindlichen Armeen. So berichtet zum Beispiel Fürst Christian II. von Anhalt-Bernburg in seinem Tagebuch von der Vorbereitung seines Heerführers, Gustav II. Adolf, auf die Schlacht: „[…] Es soll des König gantz unarmiert getroffen haben, und ob man ihn schon erinnert sich in acht zu nehmen, und die Waffen anzulegen, hat er doch gesagt: Gott ist mein Harnisch. […]“

Diese Zeugnisse sind von enormer Bedeutung, zeigen sie uns doch – wenn aus einer subjektiven Perspektive – welche Bedeutung und Folgen die Schlacht für den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges und die Stadt Lützen selbst hatte.

In seiner drei Teile umfassenden Bußpredigt Lamentatio Lüzensium beschreibt Paul Stockmann die Folgen der Schlacht vom November 1632. Hierbei geht er beinahe chronologisch vor. So wird der erste Teil als Klagelied der verwüsteten Stadt Lützen beschrieben, wonach sich der zweite Teil als Clag- und Grab-Schrifft der jenigen Soldaten welche für die Leibs- und Seelen Wolfahrt der Evangelischen bey Lützen … gestorben … sind liest. Abschließend verfasste Stockmann auch eine Leichenpredigt auf den in der Schlacht verstorbenen Schwedenkönig Gustav II. Adolf. Zu entnehmen ist den Berichten Stockmanns insbesondere sehr eindringlich, wie die Stadt Lützen geplündert und gebrandschatzt wurde. Eine genaue Aufzeichnung dieser durch Stockmann beschriebenen Schäden in Lützen selbst gab es aber erst 1655. Hier wird an das Amt Merseburg, zu welchem die Stadt Lützen gehörte, ein Verzeichnis des Brandtschadens vffm der kayserl. Anger dem städtlein Lützen vnd Bürgerschafft des 6. Nov. 1632 bey gehaltener Schlacht zugezogen gesendet. Hieraus geht hervor, dass die meisten Gebäude zumindest stark beschädigt waren. Darunter neben der Kirche mit Turm und Orgel auch die Knaben- und Mägdeleinschule, alle Torhäuser und Stadtmauer, sowie auch die Windmühlen vor der Stadt.

Aus den zeitgenössischen Amtsbüchern geht jedoch auch deutlich hervor, dass das Amt Lützen auf eine Schlacht wenig bis gar nicht vorbereitet war. So erfährt man aus einem amtlichen Memorial des sächsischen Kurfürsten Johann Georg I., dass die Stadt Lützen zur Verteidigung gerade einmal über vier Heerwagen mit Knechten, vier Pferde, Decken und insbesondere Zubehör zur Verfügung hatte. Auch nach der Schlacht setzt sich dieser Mangel fort. Aufgrund der zivilen Verluste und der Menge an Toten in der Schlacht bei Lützen, musste Hilfe zur Bestattung der Gefallenen aus benachbarten Ortschaften beordert werden. In zwei Rechnungen des Amtes Lützen heißt es also: „4 gl. [Groschen] bothenlohn nach Weißenfels, alß bey dem Ambtt daselbsten begehert werden, Ein 200 Mann anhero zuschicken, welche die Todten Cörper uf der Wahlstadt begraben helffen sollen.“ Hieraus erfahren wir, dass das Amt Lützen für die Bestattung der Schlachttoten zu sorgen hatte und dass diese auf dem Schlachtfeld selbst bestattet wurden. 2011 führte diese Erkenntnis zum Fund des Massengrabes mit 47 Individuen.

Paulus or Paul Stockmann is one of the few local contemporary witnesses who were able to report on the events around November 6, 1632 based on his knowledge of writing. Other testimonies come in particular from the ranks of the two enemy armies. For example, Prince Christian II of Anhalt-Bernburg reports in his diary on the preparation of his commander, Gustav II Adolf, for the battle: “[…] The king is said to have been hit completely unarmed, and even though he was reminded to take care and put on his weapons, he still said: God is my armour. […]”

These testimonies are of enormous importance, as they show us – albeit from a subjective perspective – what significance and consequences the battle had for the course of the Thirty Years’ War and the town of Lützen itself.

In his three-part penitential sermon Lamentatio Lüzensium, Paul Stockmann describes the consequences of the battle of November 1632. He proceeds almost chronologically. The first part is described as the lament of the devastated town of Lützen, after which the second part is read as the lament and epitaph of those soldiers who died for the body and soul of the Protestants at Lützen… Finally, Stockmann also wrote a funeral sermon for the Swedish King Gustav II Adolf, who died in the battle. In particular, Stockmann’s reports vividly describe how the town of Lützen was looted and pillaged. A precise record of the damage described by Stockmann in Lützen itself did not exist until 1655. Therein, a list of the fire damage inflicted on the imperial pastures, the town of Lützen and its citizens on 6 Nov. 1632 during the battle was sent to the office of Merseburg.

This shows that most of the buildings were at least severely damaged. These included the church with its tower and organ, the boys’ and maids’ school, all the gatehouses and town walls, as well as the windmills in front of the town.

However, it is also clear from the official records of the time that Lützen was little or not at all prepared for a battle. For example, an official memorial of the Saxon Elector Johann Georg I states that the town of Lützen had just four army wagons with servants, four horses, blankets and accessories for defence. This shortage continued after the battle. Due to the civilian losses and the amount of dead in the battle of Lützen, help had to be summoned from neighbouring towns to bury the fallen. Two invoices from the Lützen office thus state: “4 gl. [groschen] errand fee to Weißenfels, as will be requested from the ambassadors there, to send 200 men there, who are to help bury the dead bodies in the electoral town”. From this we learn that the office of Lützen had to take care of the burial of the battle dead and that they were buried on the battlefield itself. In 2011, this knowledge led to the discovery of the mass grave with 47 individuals.